日本顎咬合学会 認定医証

日本の歯科医学学会の中でも最大規模の臨床医の学会といわれている「日本顎咬合学会」において

「認定医」の資格をいただきました。

「咬み合わせ(かみあわせ)」は 歯科治療全般に共通する最終目標であり「根幹」と位置づけられています。

また歯科の領域を超えて全身とのかかわりがあり、重要視すべき事項として「口腔医学、医療」として治療すべき分野です。

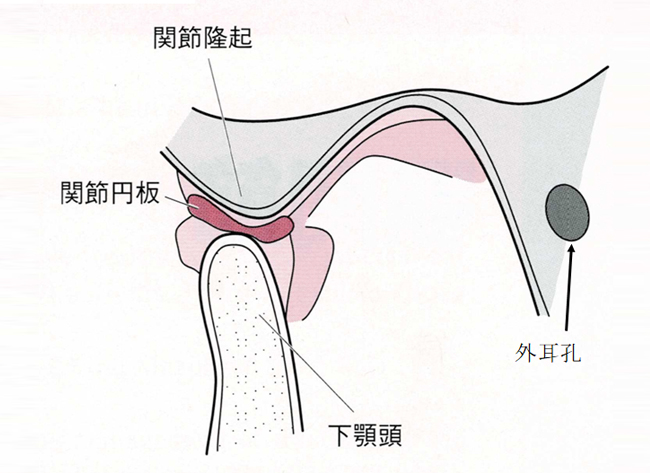

顎関節症について

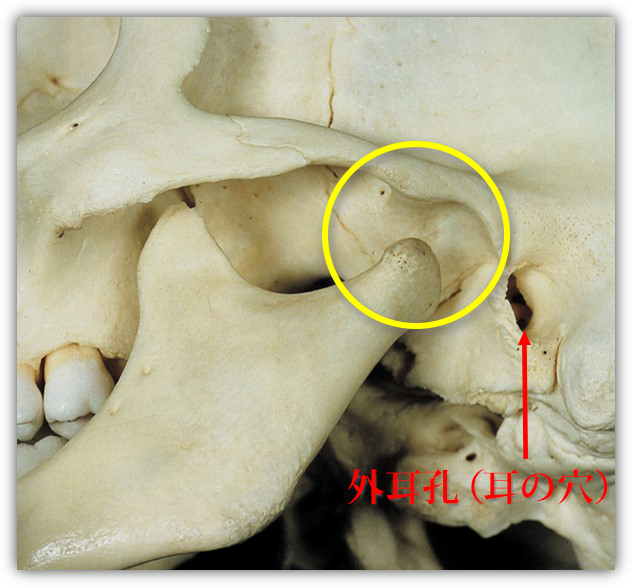

左側の顎関節部の模型

補綴臨床別冊「基本 機能解剖」

補綴臨床別冊「基本 機能解剖」小出馨他 著(医歯薬出版)より引用

顎関節症とは

顎関節症は、う蝕や歯周病に次ぐ第3の歯科疾患と言われています。

「口を開け閉めする時にアゴがガクガクする」「口を開けると耳の前が痛くなる。またはコキコキ、ジャリジャリ音がする」「口を開けるときに耳の前が痛くなり充分に口が開かない」などの症状が出ます。顎関節は頭部の関節窩と下顎の関節頭で構成された左右一対の構造となっています。

人間の体の関節の中で左右一対で動く関節は「顎関節」と「股関節」の2つだけといわれています。

顎関節は外耳孔(耳の穴)の少し前にあります。

顎関節部に痛みがある場合、「耳が痛い」と錯覚して耳鼻科を受診して耳鼻科では異状なしと言われるのは、解剖学的に近い場所にあるためです。

-

閉口時

-

開口時

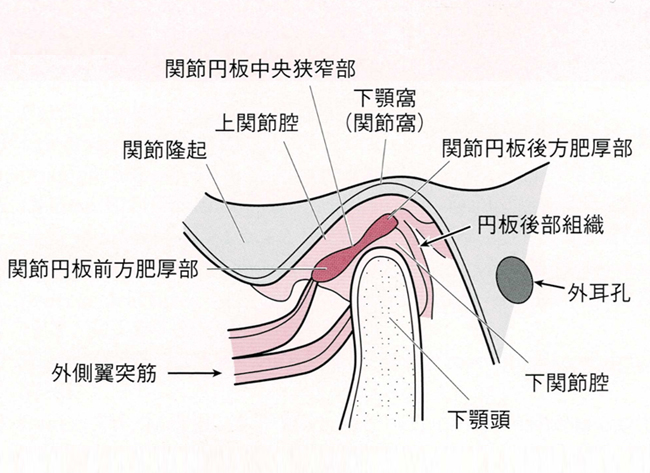

顎関節の構造は頭部の下顎窩(かがく・か)と下アゴの下顎頭(かがく・とう)の骨の接合部に「関節円板(かんせつ・えんばん)」という軟組織が介在しています。

関節円板は口を開け閉めする時に下顎頭は前後に動きますが、関節円板は下顎頭と一緒に動きます※「顎・口腔のCT/MRI」酒井 修・金田 隆著(メディカル・サイエンス・インターナショナル)より引用

顎関節症の症状は?

顎関節症の主な症状を列挙します。

- 口を開け閉めする時にスムーズに運動しない。

- 不規則にガクガクするような動きがある。

- 口を開けるときにコリコリあるいはミシミシと音がする。

- 口を開け閉めする時に耳の前が痛くなる。

- 頭痛、首の緊張感はある(主に片側性)。

- 口が開きずらい あるいは口を開けるときに引っ掛かりを感ずる。

他の疾患との鑑別診断が必要ですが顎間節症の主症状を挙げてみました。

顎関節症の原因は?

顎関節症が引き起こされる原因を記載します。

- 環境因子(社会的なストレスetc.)

- 行動因子(硬個物の咀嚼、楽器演奏etc.)

- 惡習癖(歯ぎしり、くいしばりetc.) 顎関節症治療指針「日本顎関節学会発行」より抜粋

- 咬み合わせの不調和

- 歯が無くなったままの放置

その他

なども考えられます。

顎関節症の治療法は?~診査・診断の重要性~

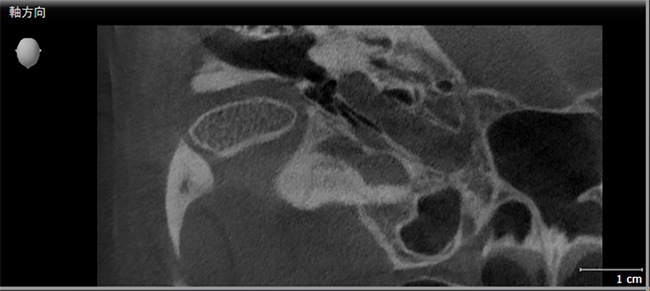

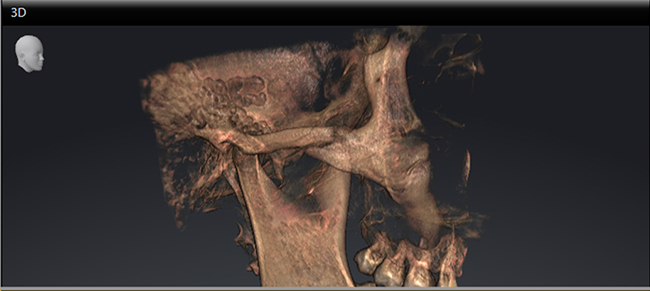

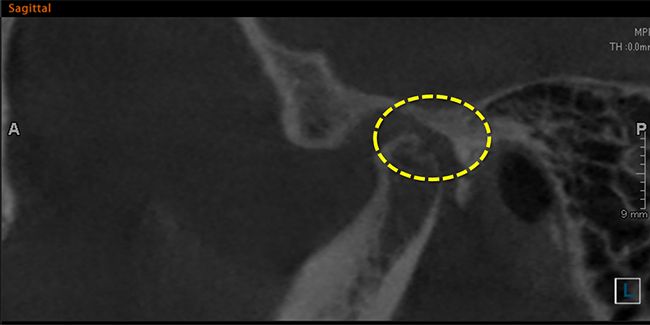

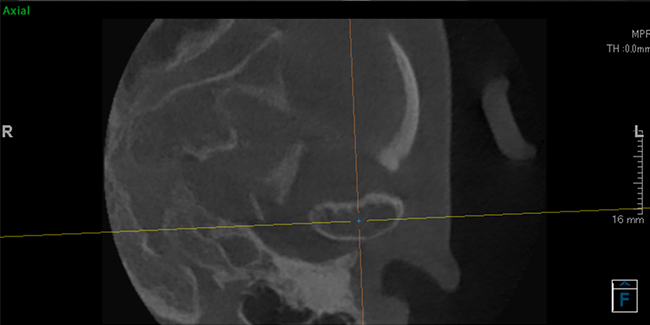

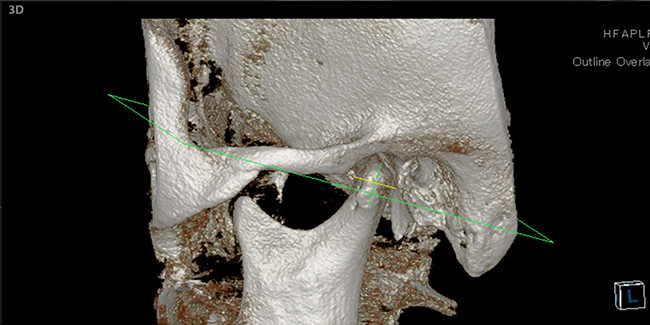

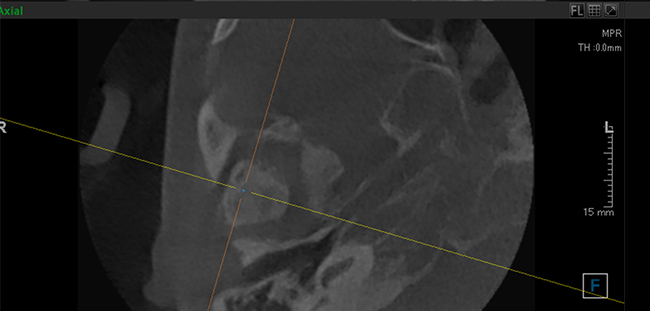

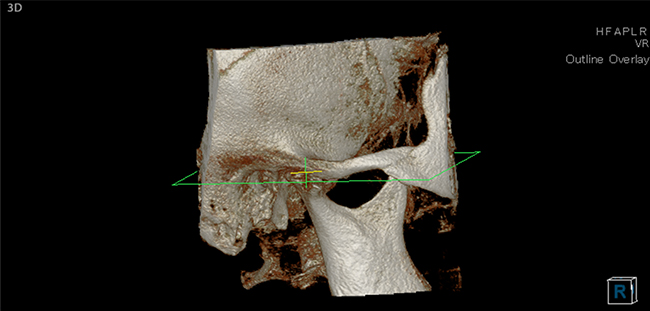

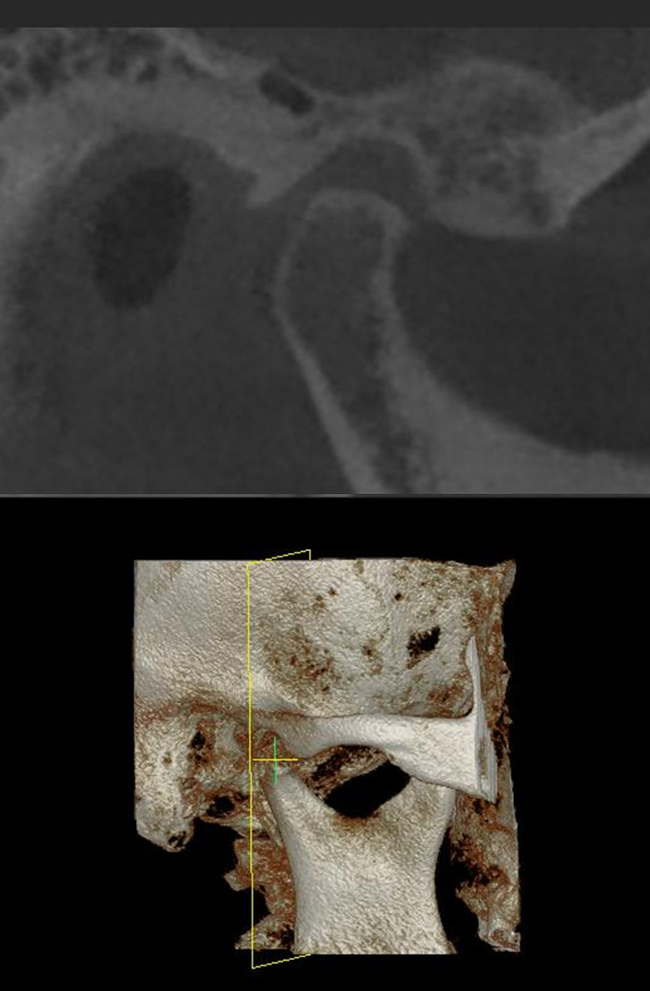

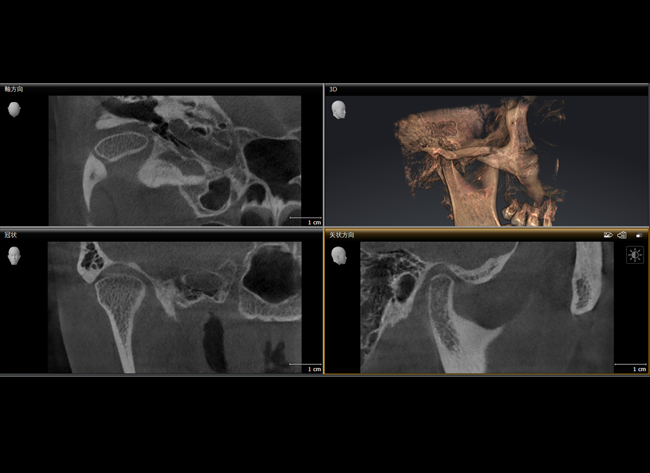

①画像検査(CT)

顎関節部の状態は外から見えません。

骨の状態を見るためにはCT画像を用います。

→当院で撮影します。

右側顎関節CT画像

~顎関節部の骨構造の

変形を起こした症例~

顎関節部の骨構造の変形を起こしてしまうと完全な回復は困難な場合があります。

●CT画像所見で顎関節部の骨構造の一部が欠損しています。

臨床症状として開閉口時に痛みが出ています。

●CT画像所見で顎関節部の骨構造の変形が見られます。

臨床症状として開閉口時にアゴの動きが悪く大きく口を開けることが困難です。

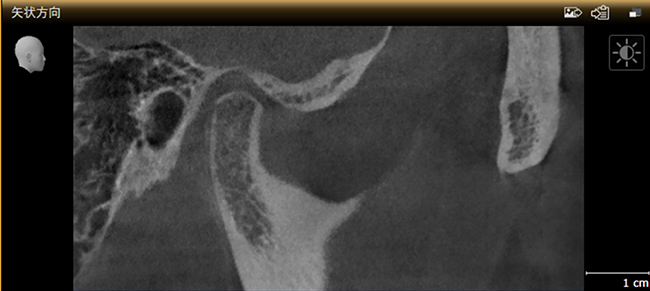

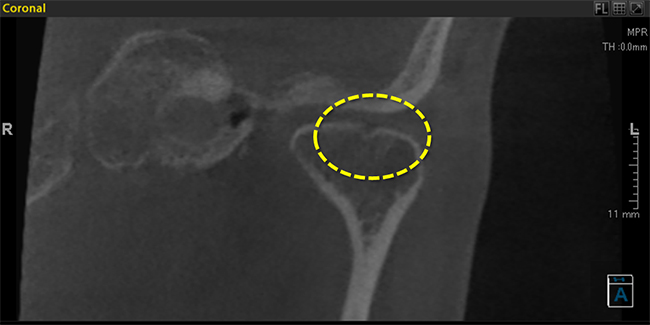

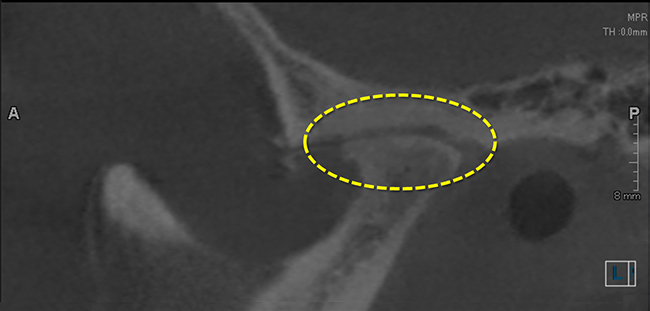

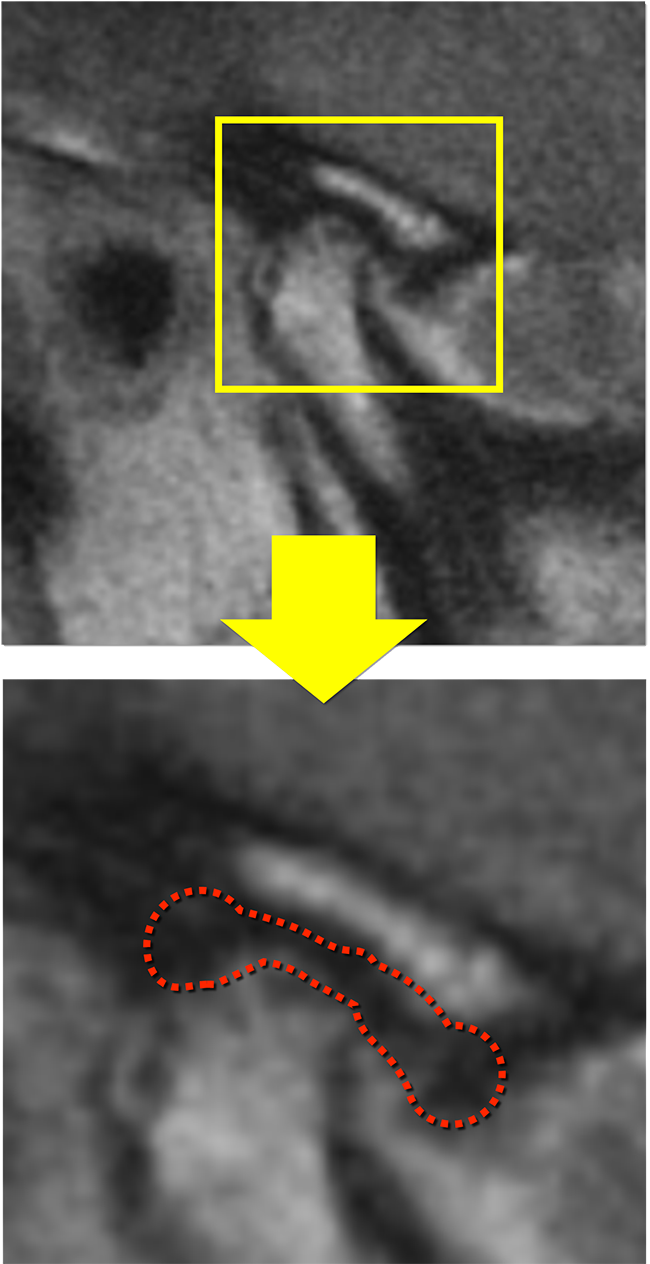

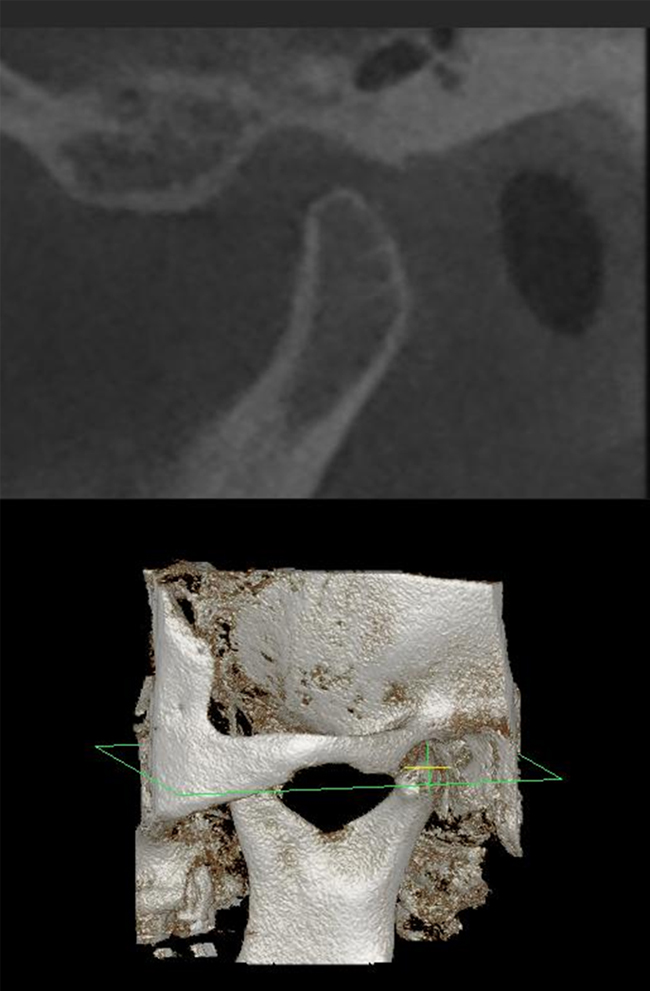

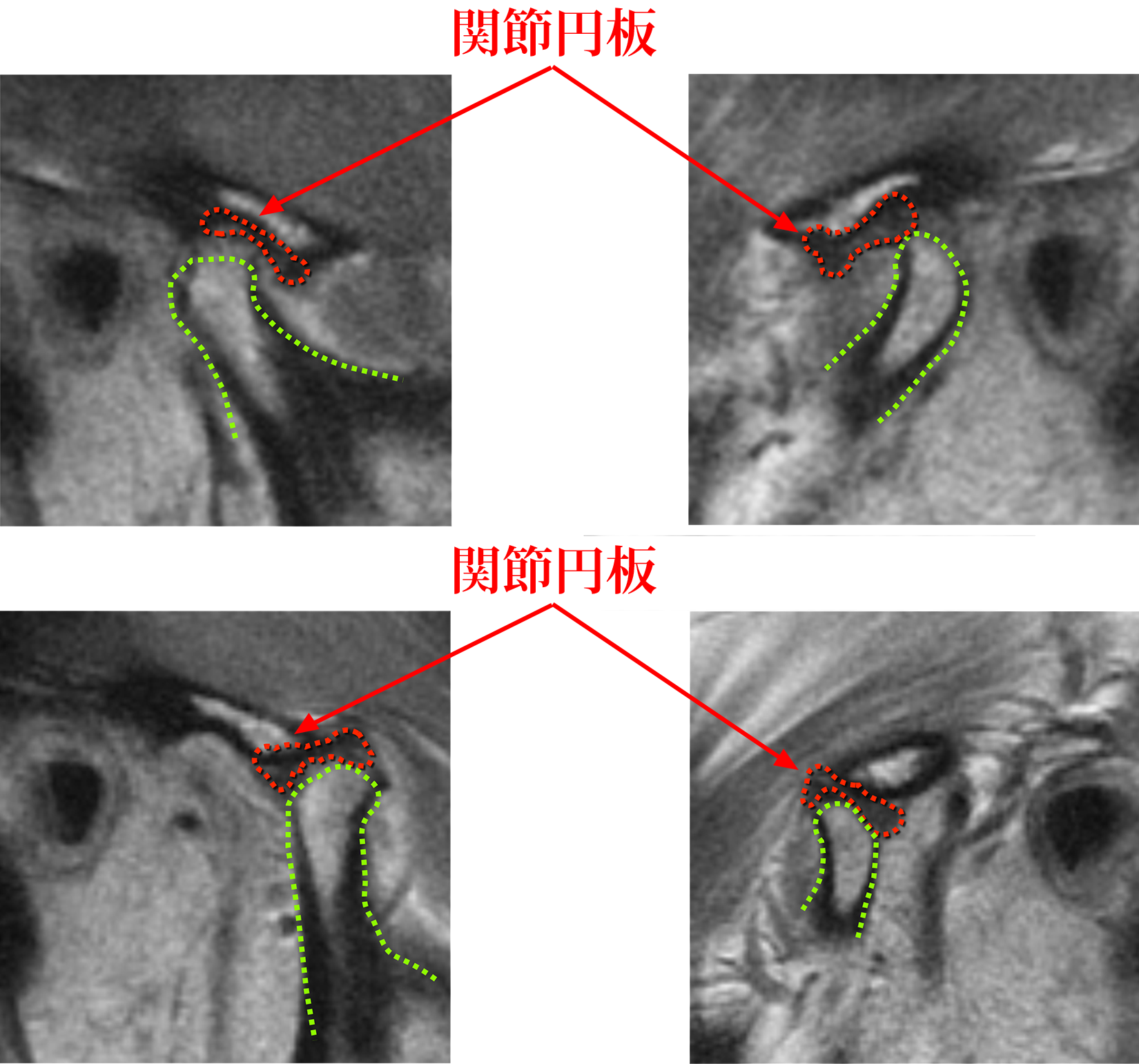

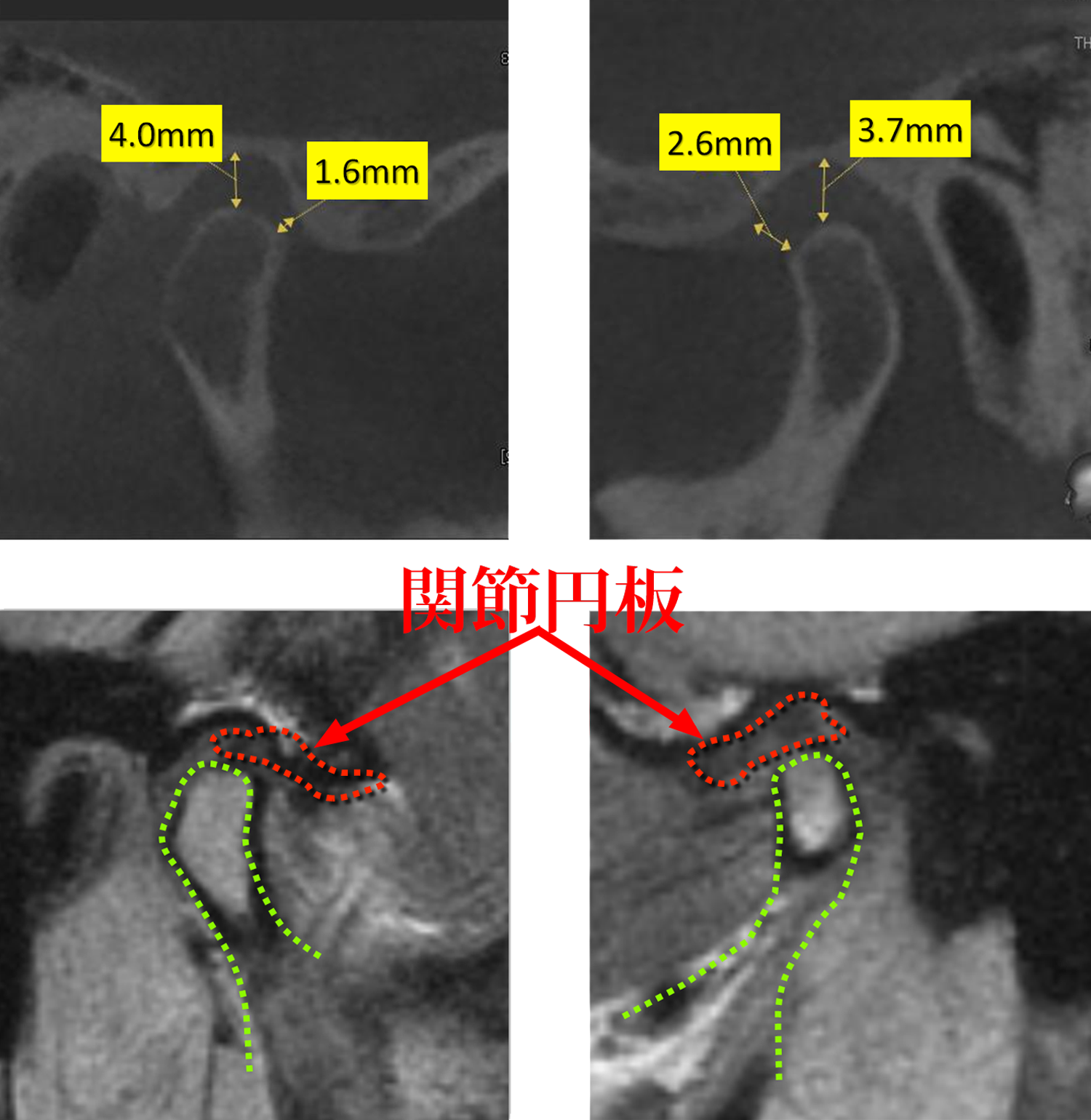

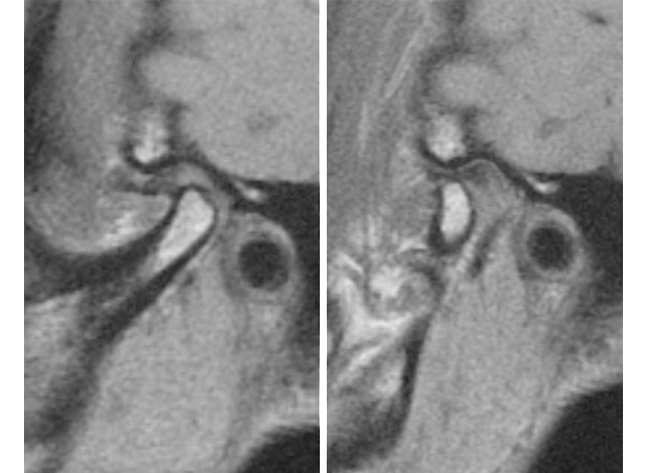

②画像検査(MRI)

顎関節部の状態は外から見えません。

顎関節は硬組織と軟組織で構成された構造をしています。

関節円板の状態を見るためにはMRI画像を用います。

→近隣の医療機関で撮影依頼します。

-

閉口位

-

拡大

関節円板

-

開口位

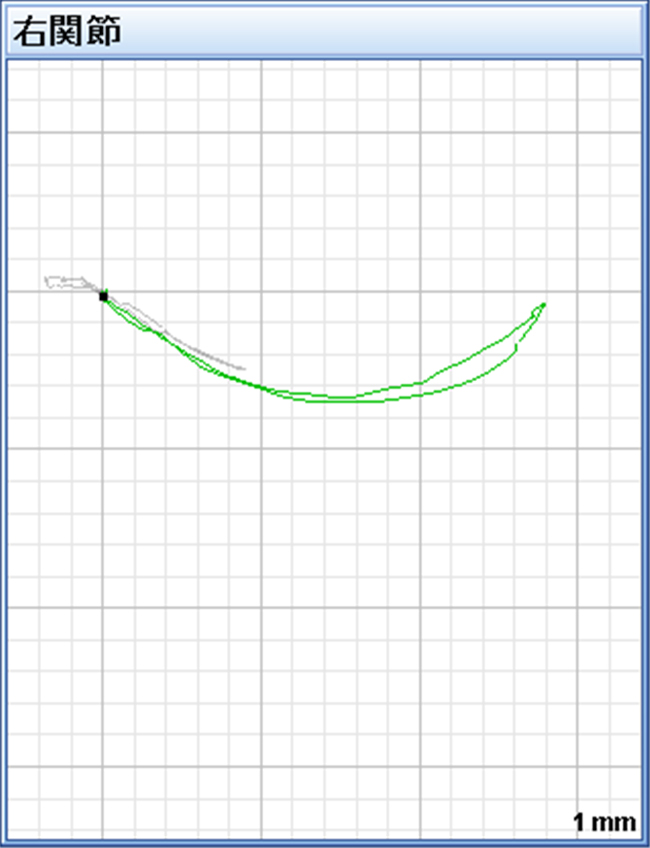

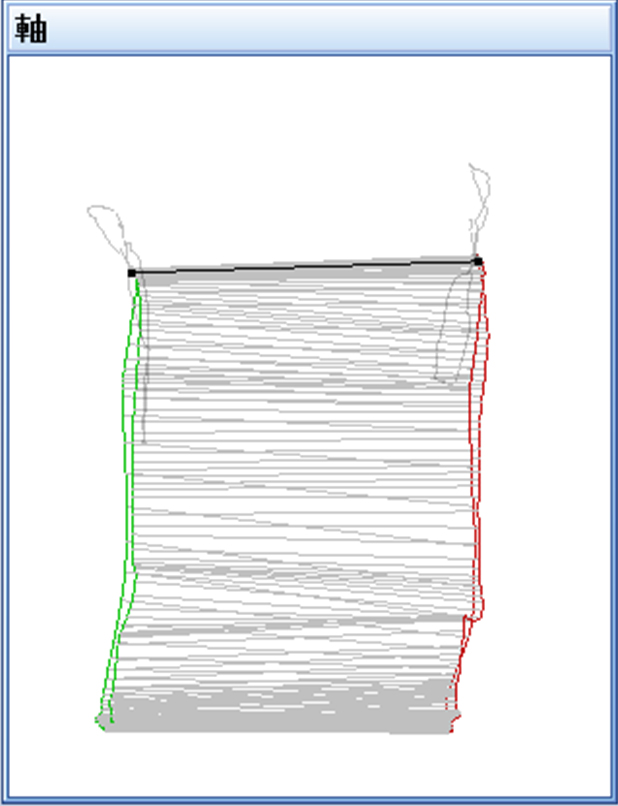

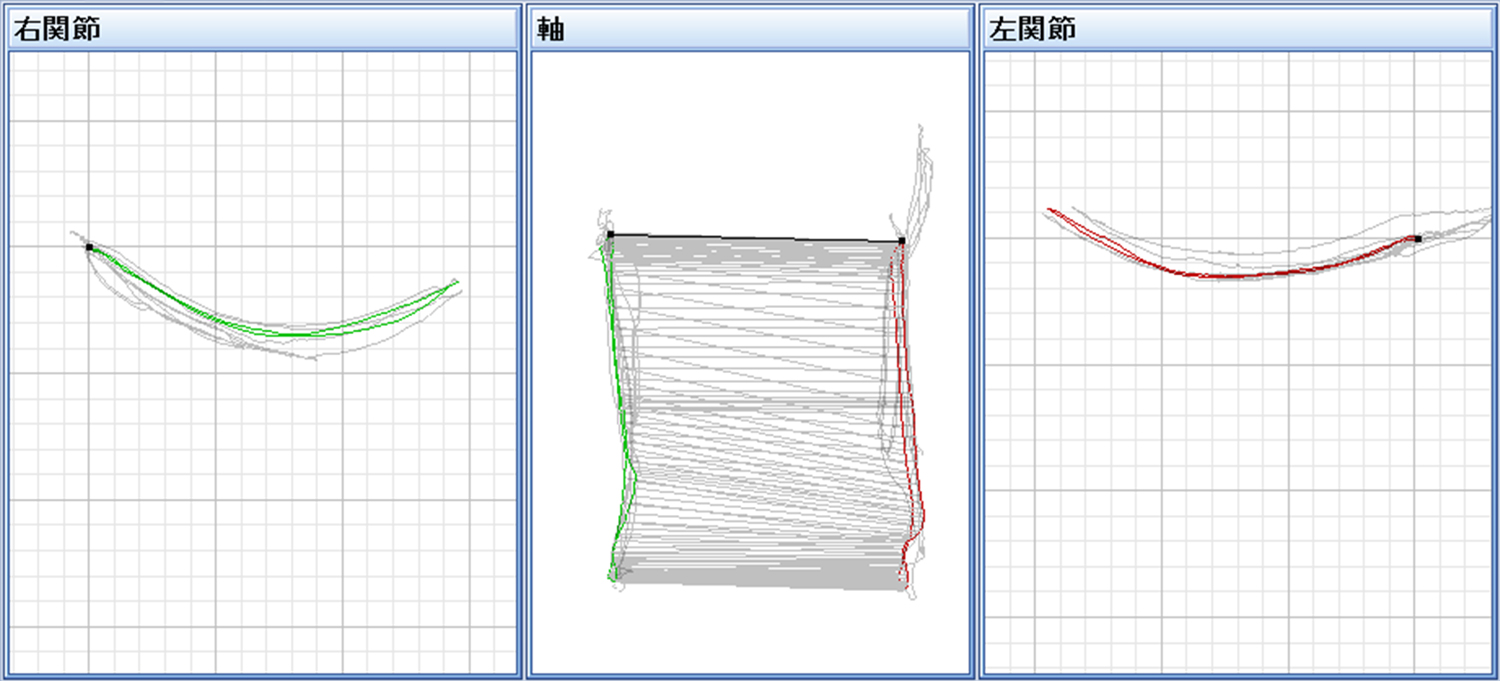

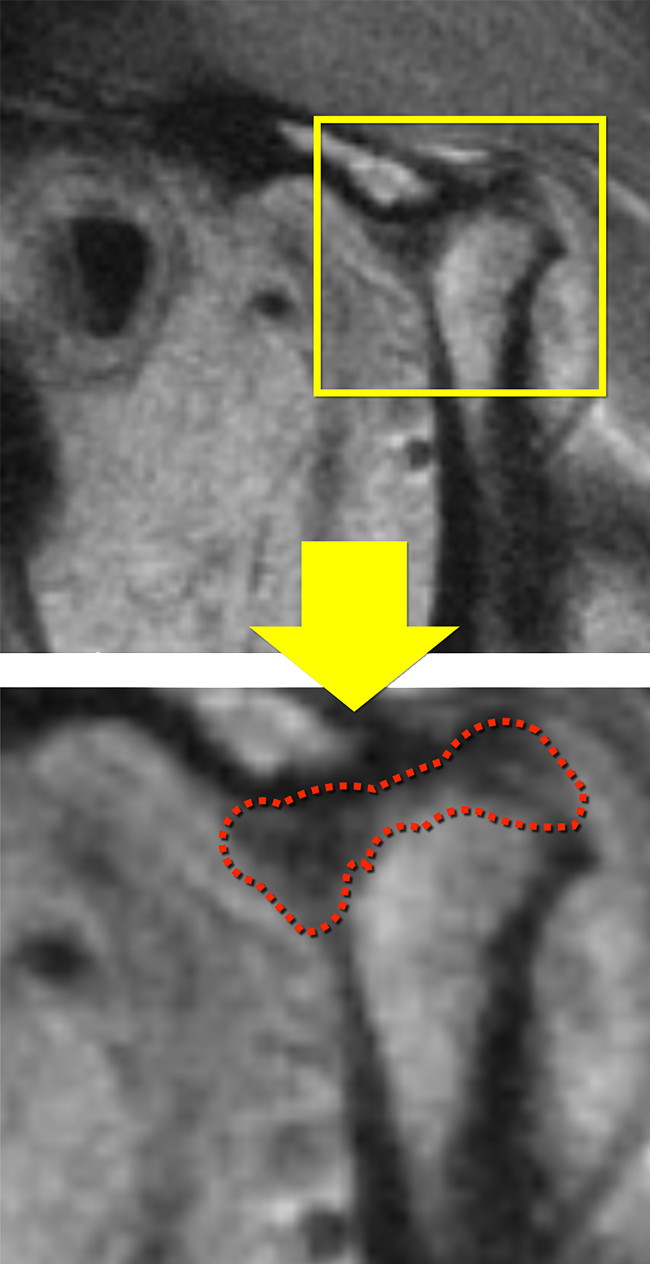

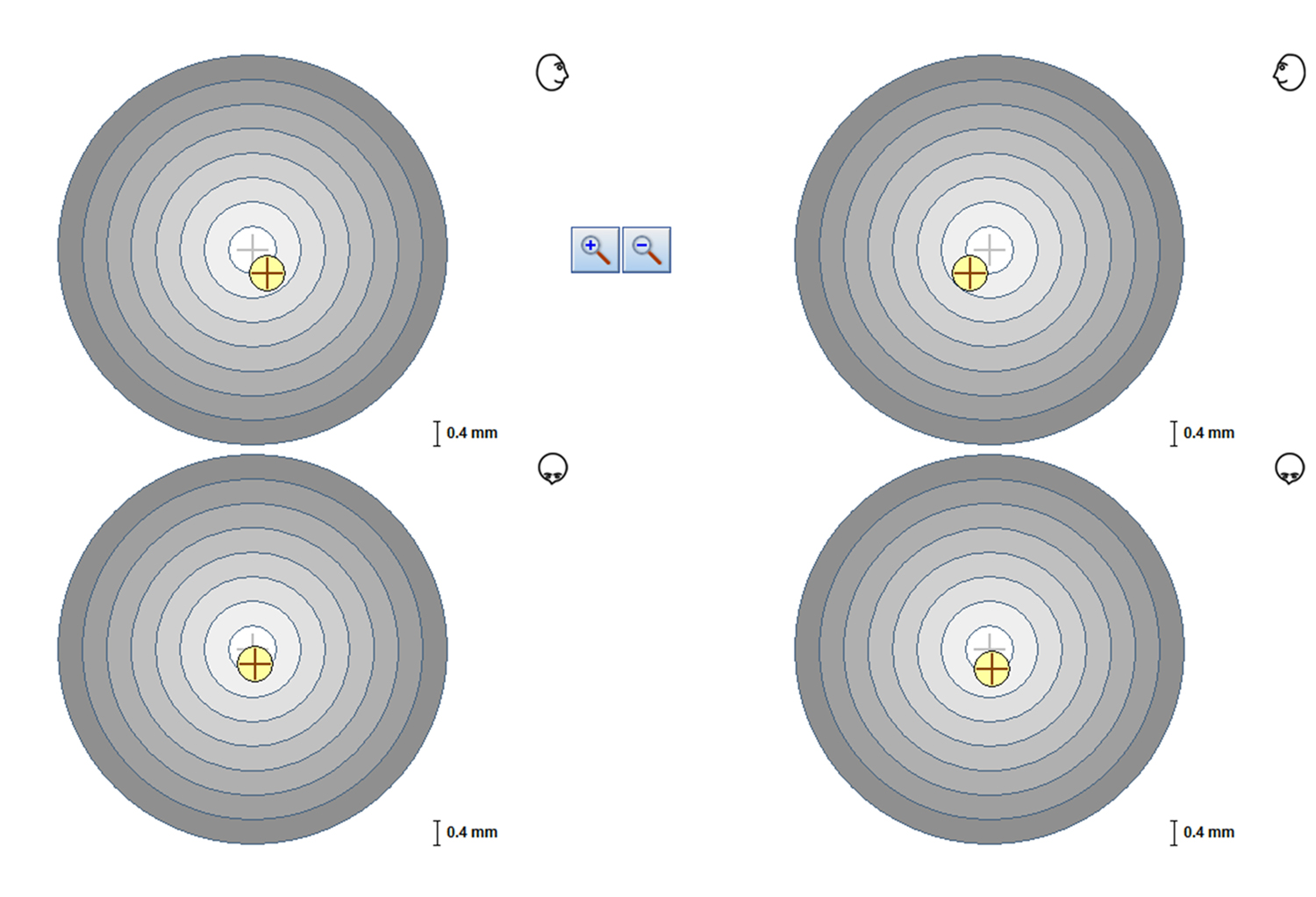

③顎運動検査

顎運動測定器 ARCUS DigmaⅡ(アルクス ディグマ2)

顎運動を記録する装置。

いろいろなアゴの軌跡(運動経路)を記録して異常な動きや治療前後の状態を記録します。

比較することで改善した状態を可視化できるメリットがあります。

本来の「咬み合わせ」と現状の「咬み合わせ」のズレを見ます。

中心から離れるほど理想的な位置からズレが大きくなります。

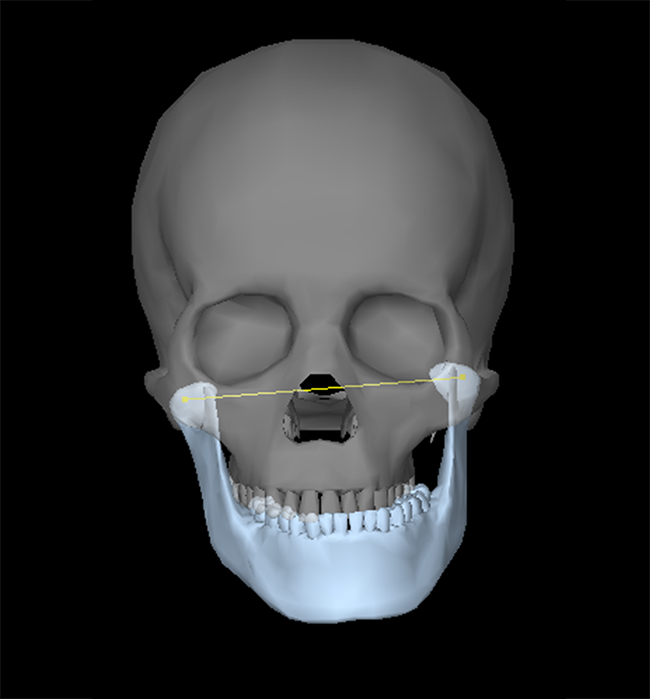

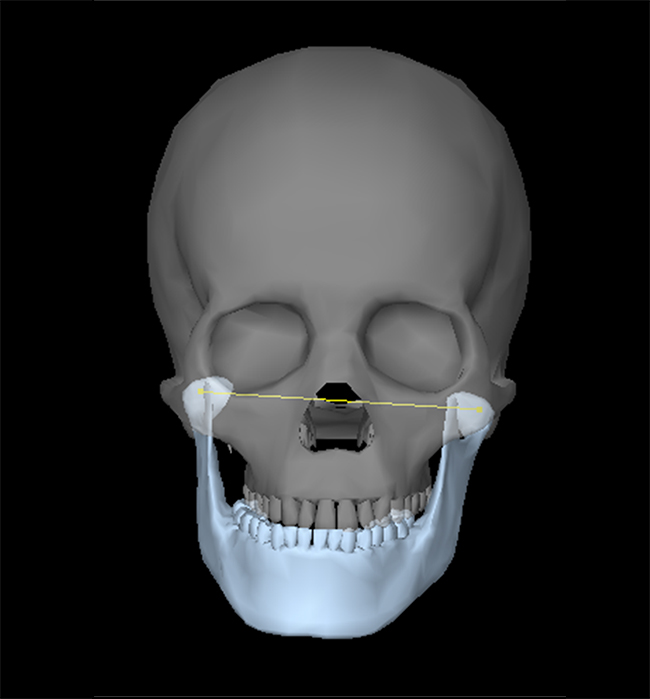

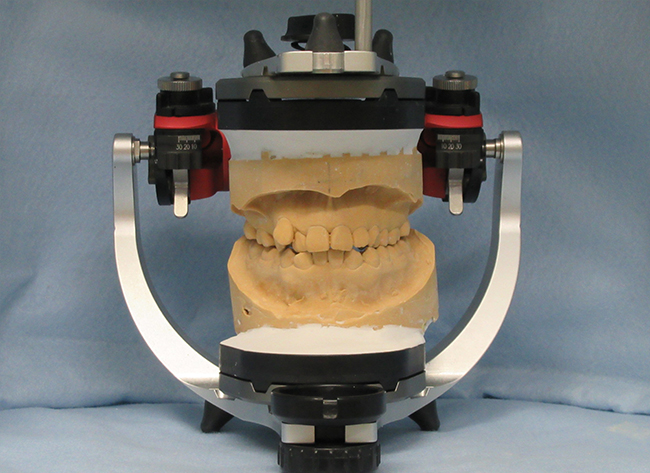

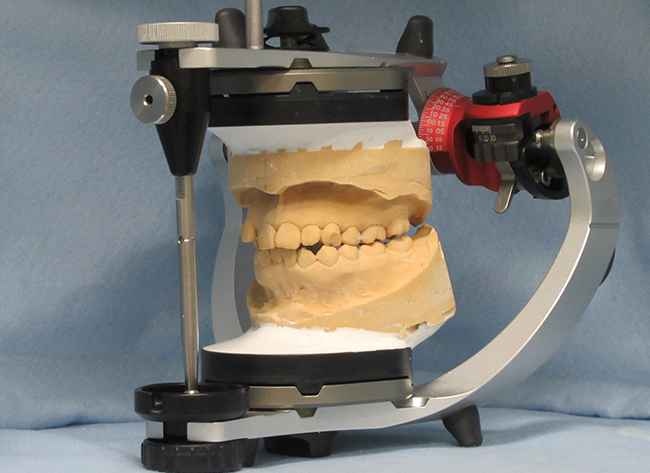

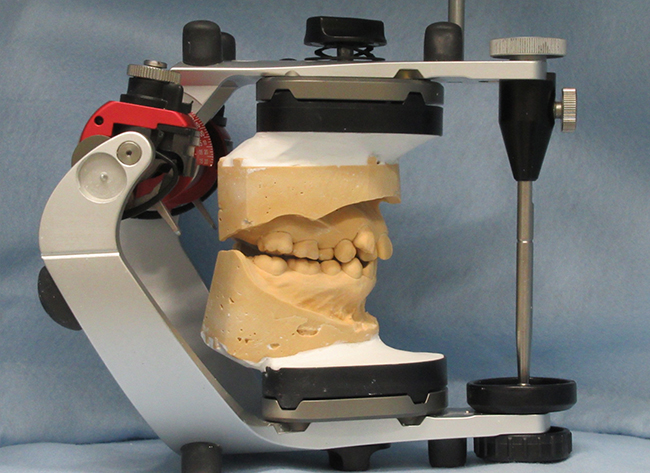

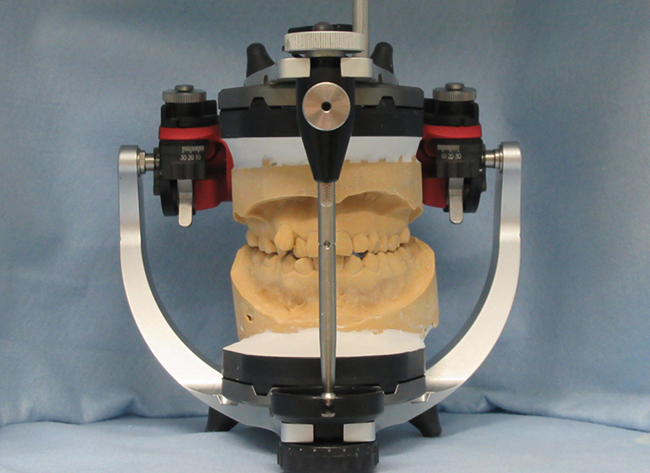

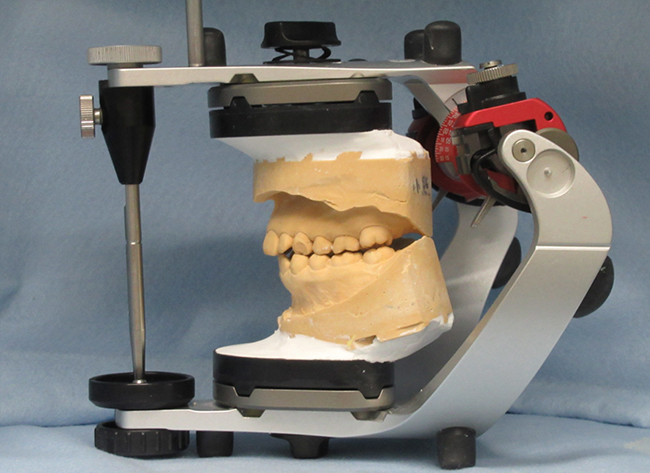

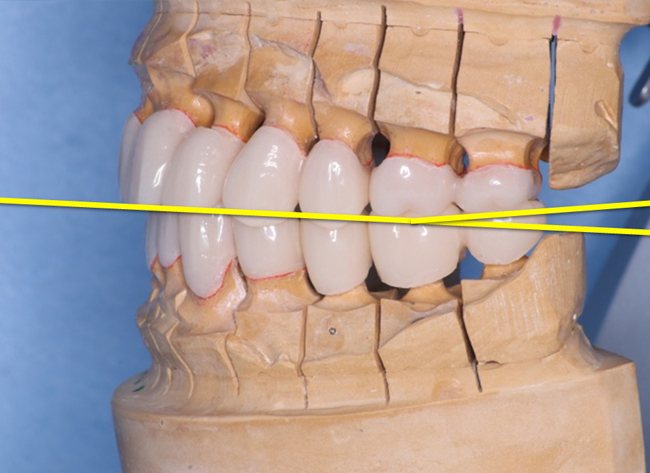

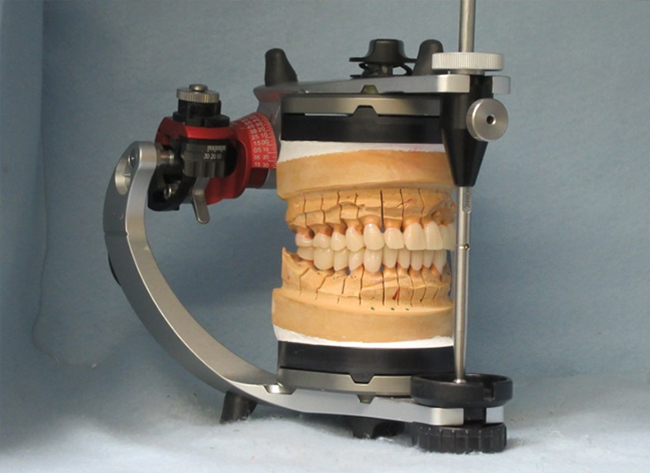

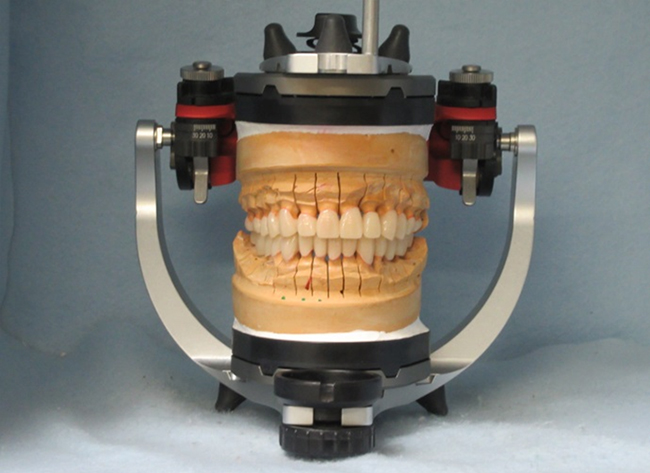

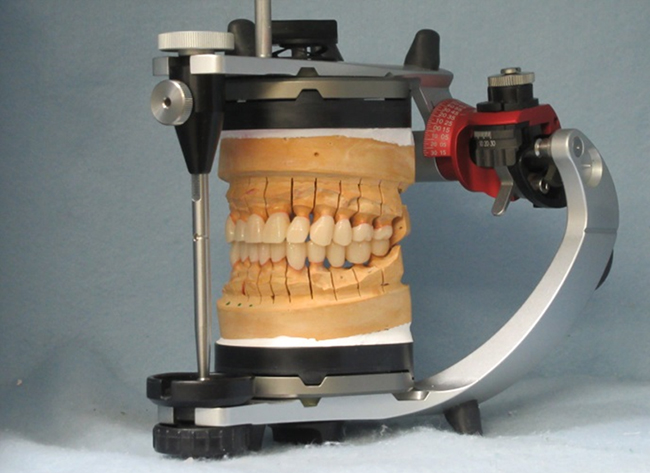

④咬合器

模型を『咬合器』という咬み合わせを見る機器に付着することにより、口腔内では見えづらいそれぞれの歯牙の接触関係を見ることができます。

顎関節症の原因となる歯を見つけて「咬み合わせの調整」を行うためには必要不可欠な資料です。

医療法人社団

さかた歯科医院

顎関節症の治療法は?~診査・診断の重要性~

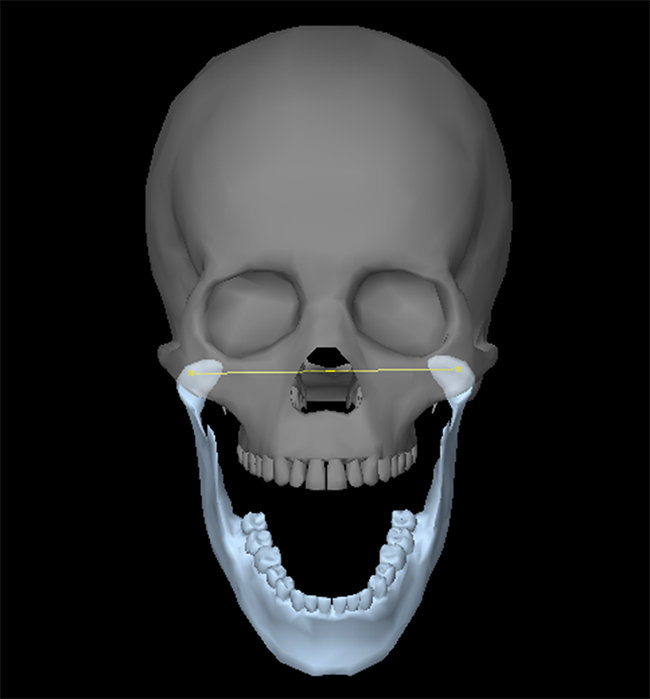

顎関節部の異常がどこの部分があるかを診断します。

- ●顎関節を構成する骨(下顎窩あるいは下顎頭)

- ●顎関節を構成する骨以外の組織(関節円板や靭帯など)

- ●顎運動をつかさどる口腔周囲の筋肉(開口筋、閉口筋などの咀嚼筋群)

『咬み合わせ』を診査・診断し改善するための方法を模索します。

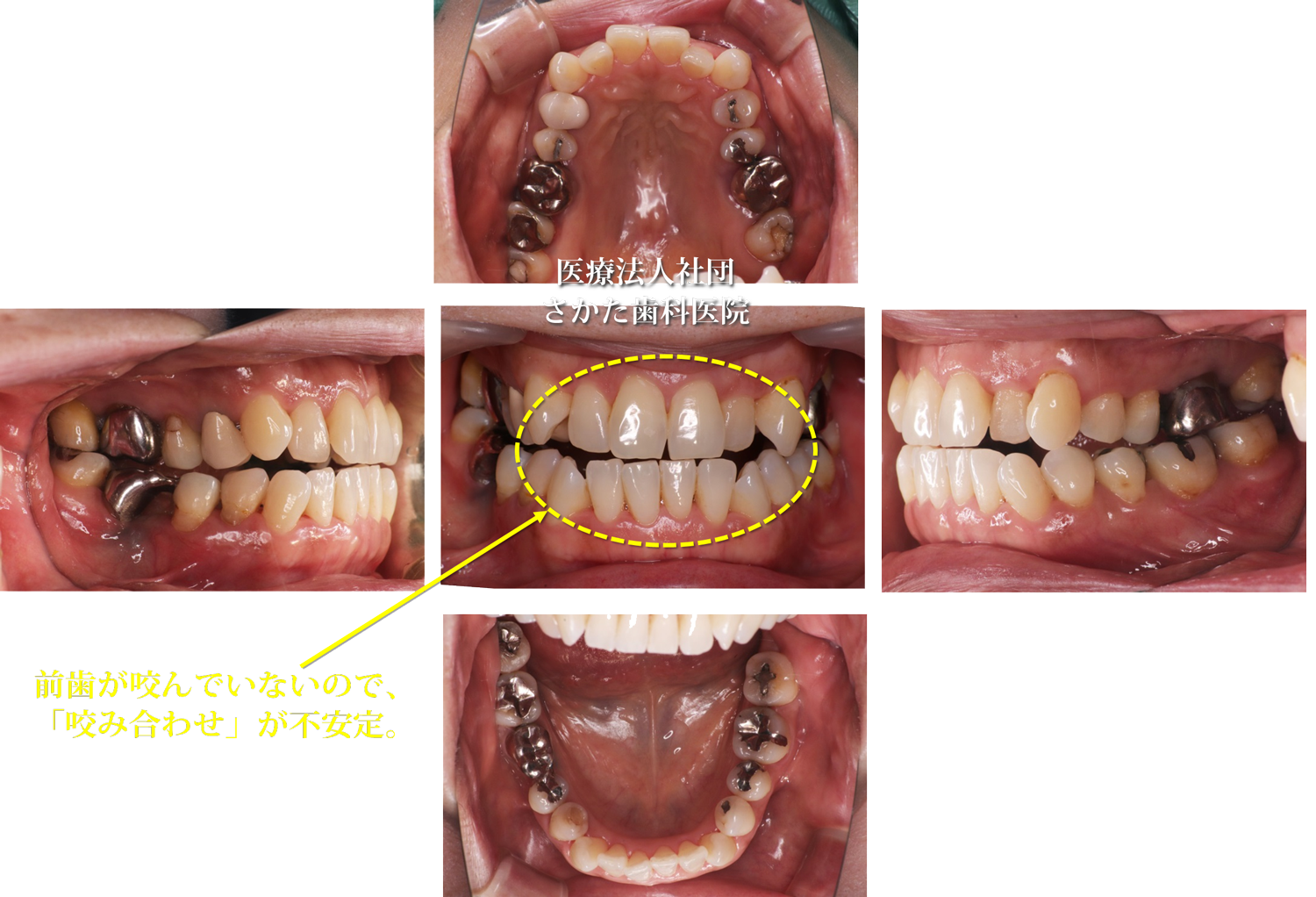

顎関節症治療~症例 1~

咬み合わせが不安定。

顎の動きが悪く、多少の口の開きにくい感じを自覚してました。首の筋肉の痛みやハリが見られました。

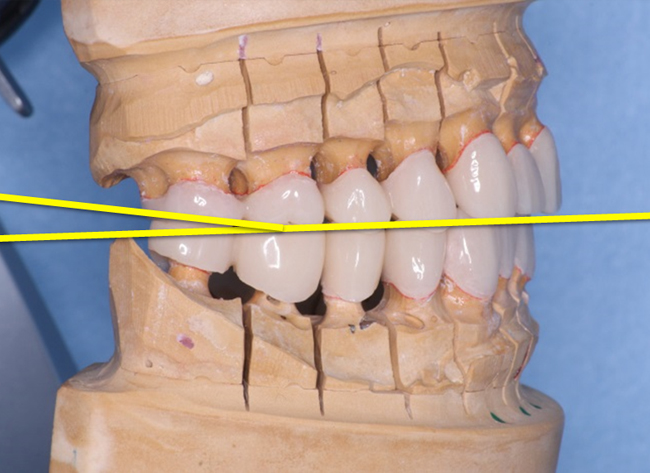

奥歯の冠を除去して、前歯でしっかり噛みあう状態になるように「仮歯」を製作して「咬み合わせの調整」を行いました。

奥歯に仮歯を入れた状態の

口腔内写真

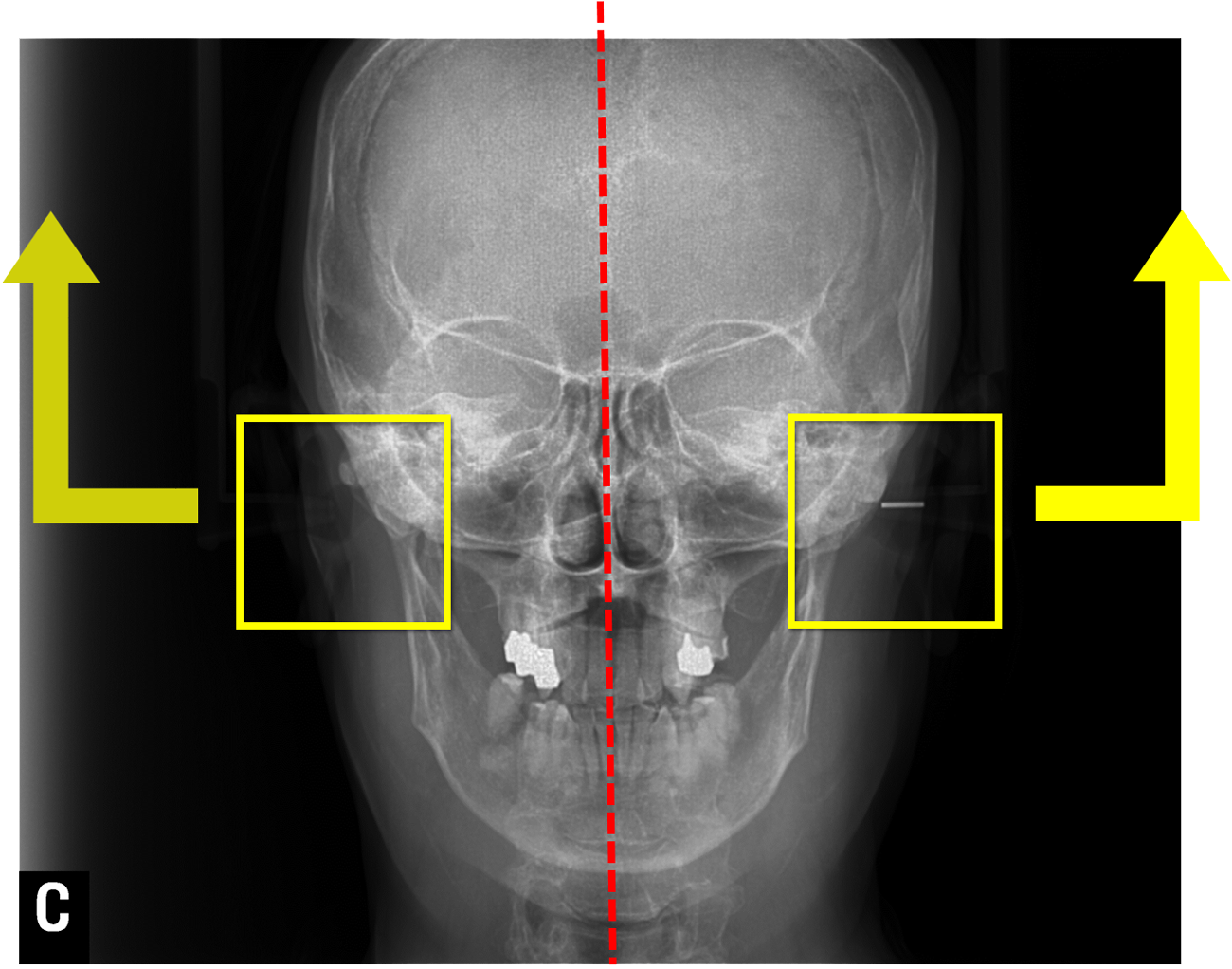

仮歯が装着された状態でレントゲン写真撮影し、顎の位置、顎関節の骨の位置を確認しています。

-

-

左右の顎関節の位置がバランスの良い

位置にあることを確認しています -

-

顎の位置、顎関節の位置に関して特に問題ないことを確認して最終的な冠の製作を行いました。

- ●前方部に関しては審美性と強度の両方を備えた素材

- ●後方部に関しては強度重視の素材

冠の材質は

を使用しています。

前歯の「咬み合わせ」の状態が良くなったことにより、アゴの位置が安定し、機能的に改善された状態になりました。

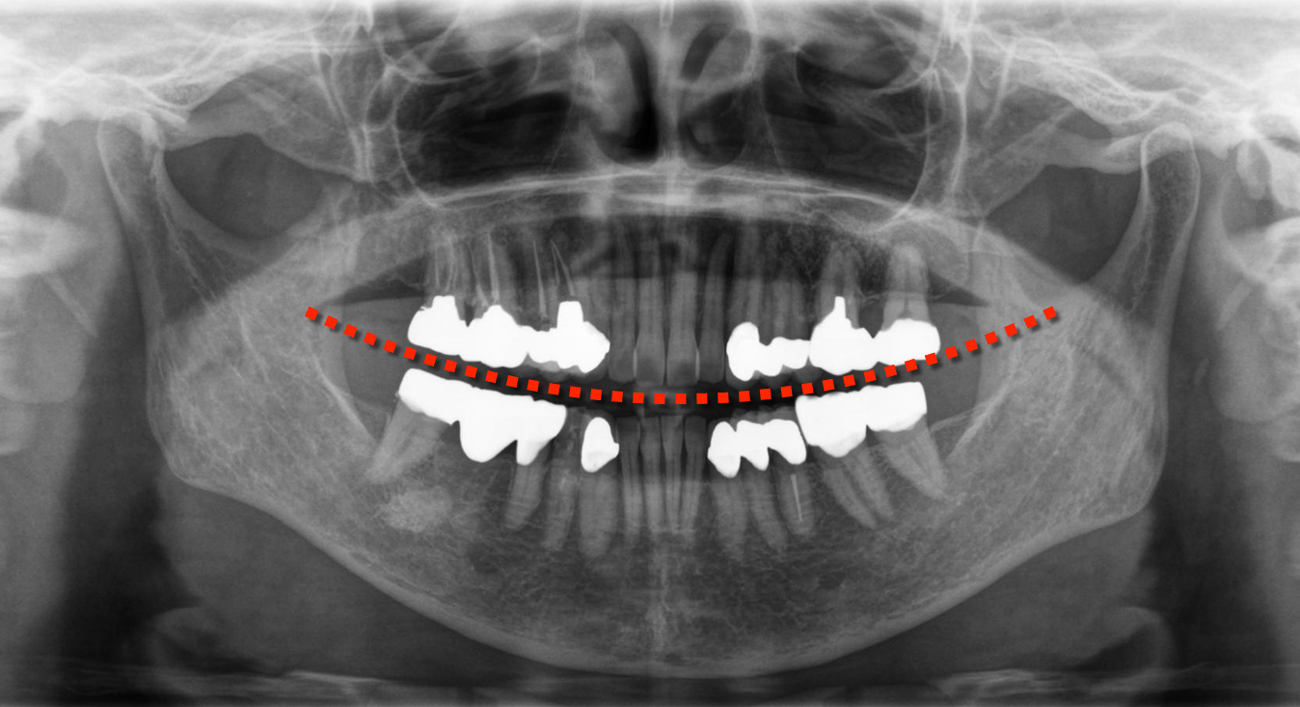

治療終了時の口腔内写真

レントゲン写真上で咬合平面は美しい湾曲に修正できました

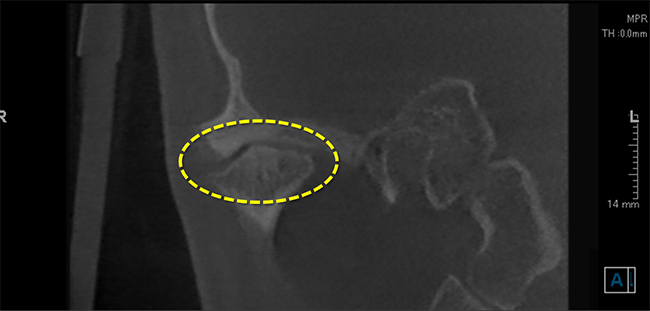

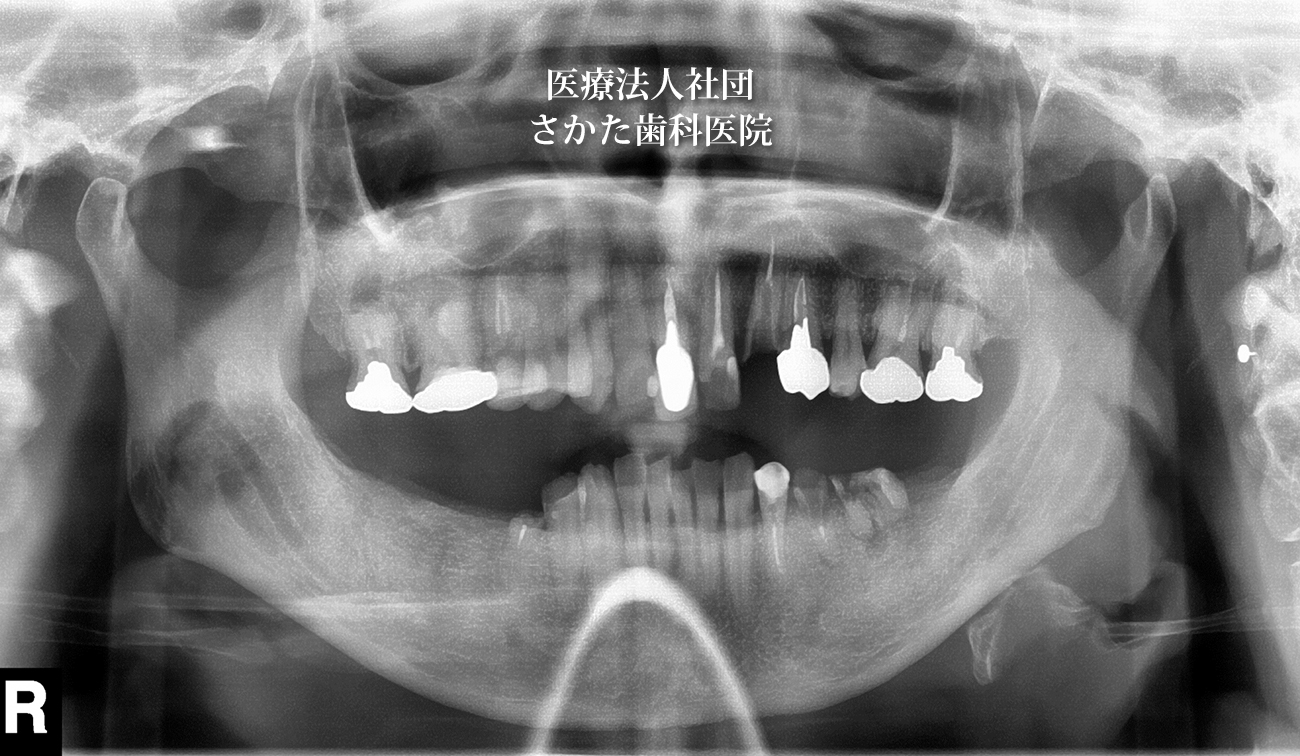

~症例 2~

カリエスが進行したため「咬み合わせ」が悪くなりアゴの動きに異常をきたした状態、いわゆる「顎関節症」を誘発した症例です。

奥歯の「咬み合わせ」を安定させることを目的に先行してインプラント治療を行い、全部の歯に「仮歯」を製作しています。

顎関節の状態を診査・診断するためにさまざまな検査を開始しました。

顎関節部構造を把握するためにCT及びMRIによる画像検査

-

右側

-

左側

-

右側

左側

-

閉口位

開口位

-

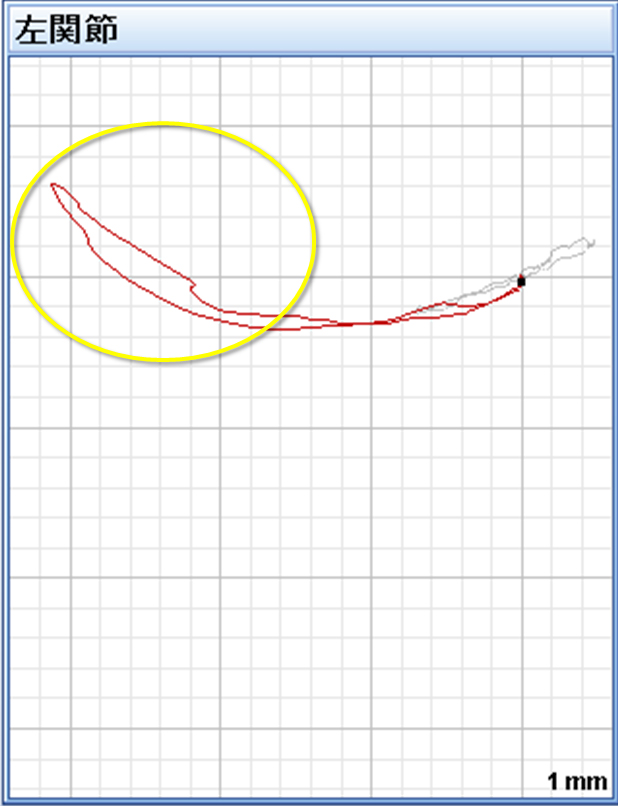

左側関節円板の位置異常が見られます。

ARCUS DigmaⅡによる

顎運動検査

アゴがどこで咬んでいるかを見ています。

中心から離れるほど理想的な位置からズレが大きくなります。

開閉口時のアゴ運動の軌跡を記録しています。

左右の動きに差があるのが分かりました。

CT及びMRIによる画像検査では骨構造において問題となる所見は見当たらないが、関節円板に位置異常が見られました。

そのためアゴの動きに左右差が見られます。

- ①関節円板の位置異常を解消

それにより下顎骨の位置異常が、改善されます。 - ②正常な下顎骨の位置に合わせて「咬み合わせ」を再構成します。

治療方針は

関節円板の位置異常を修正して、開閉運動がスムーズに可動することを確認したうえで「仮歯」を製作しました。

医療法人社団

さかた歯科医院

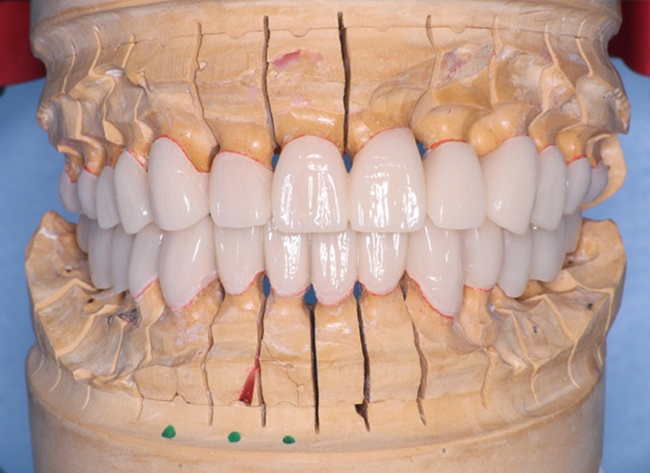

「仮歯」を装着した状態です。

顎運動を記録しました。

かなりスムーズな動きになっています。

「最終的な冠」を装着した状態です。

審美性・強度を兼ね備えた「ジルコニア素材」の冠を装着しました。

-

右側

左側

-

顎関節

CT画像顎関節

MRI画像

-

治療終了後の記念写真撮影

治療終了時の顎関節の状態をCT画像およびMRI画像検査で正常な状態に回復していることを確認しました。

治療終了後の状態に、満足されている様子でした。

顎関節症についての

「まとめ」

- ●顎関節症は雑音や顎開閉口運動障害、疼痛などいろいろな症状を伴う疾患です。

- ●初期の症状では顎関節部に可逆的な変化であることが多く治癒する可能性があります。

- ●放置していても決して治癒するものでは無いと考えます。

- ●長期間放置をした場合には顎関節を構成する硬組織や軟組織に非可逆的変化を起こして完治が難しくなります。

顎関節症の治療について

顎関節は直接、目で見えない部分です。

そのため各種の画像(CT、MRI)による診査・診断と『咬み合わせ』を検査するための『咬合器』と言われる器具の活用、顎の動きを検査するための『顎運動検査』のための測定器による総合診断が不可欠になります。※これらの検査項目は保険適応範囲外となり、その後の治療は自費治療となることをご理解ください。

-

咬合器

-

CT画像

-

顎運動測定器

-

MRI画像

さかた歯科医院

さかた歯科医院